UMA NOITE COM DRAVE SÓ PARA MIM «III – Esplêndida Insónia»

Há instantes, parece que vi fumo a sair da chaminé de uma das casas abandonadas da Drave. “É impossível, não vive cá ninguém e estou sozinho na aldeia”. Cerro os olhos em esforço, como fazemos quando queremos fazer um refresh ao olhar. Volto a espreitar. Nada. “Devia ser a neblina do entardecer”, penso, mais uma vez. Estou farto de o fazer, sentado neste chão de pedra, à espera que a noite caia sobre esta aldeia deserta. A pensar nas ruínas de cidades milenares cheias de História que foram destruídas pelo ódio fútil que vive na cabeça dos homens (a ação decorre em Junho/2015). A pensar na cidade para onde me vou mudar daqui a um mês e na mudança de carreira que estou prestes a fazer. E a pensar no desígnio que me trouxe aqui. Uma noite com esta aldeia, a quem chamam de mágica, só para mim.

Já percorri as suas ruas cheias de silêncio, já observei cada detalhe das montanhas que a rodeiam, já explorei todos os lares cujas paredes desabaram. Agora estou aqui sentado, a pensar e a imaginar. A imaginar como seria esta povoação centenária nos seus tempos áureos. Olho para as ruínas e imagino-as cheias de vida. A mãe que abre a janela para chamar o filho, que está a brincar algures por aí. O agricultor que regressa a casa e sorri ao avistar ao longe o fumo a sair da sua chaminé, adivinhando o aconchego da lareira e do calor da família. O cheiro do pão a cozer ao entardecer, feito com farinha do moinho comunitário da aldeia e cujo aroma, gosto de imaginar, se espalhava por todo o vale.

Passam poucos minutos das 21 quando entro na casa onde vou passar a noite. Subo ao andar de cima, abro a janela e fico a observar o anoitecer. “A noite e o silêncio debruçam-se sobre a aldeia mágica”, escrevo no caderno, mas não é inteiramente verdade. É um silêncio acompanhado, seja pelo som suave e distante do riacho, como por um pássaro que, por algum motivo, ainda encontra motivos para cantar.

Decido que vou ignorar os beliches do andar de baixo e vou dormir aqui em cima, perto da janela – a minha única janela para o mundo nesta noite – de onde quero ver o amanhecer. Programo o despertador no telemóvel (só serve para ver as horas, não há rede na aldeia) para as 05:30, junto dois bancos corridos e espalho o colchonete e o saco-cama lá em cima. “Vai ser um verdadeiro desafio ao equilíbrio”, penso, com um sorriso.

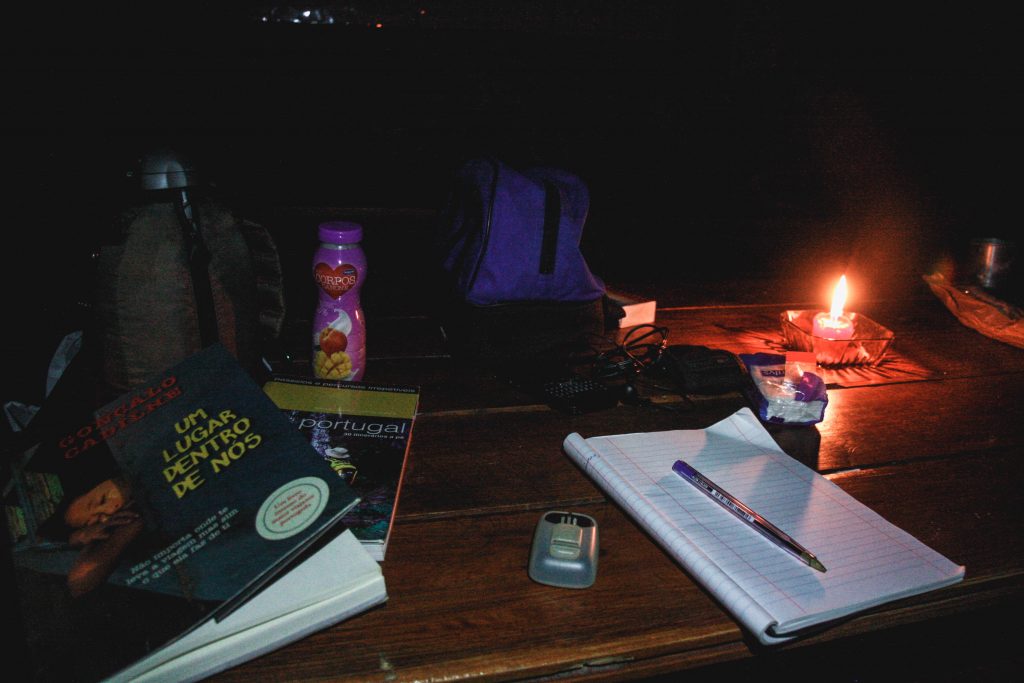

Dou uma volta pela casa e exploro todas as divisões, com o ranger das tábuas de madeira a acusar os meus passos. O andar de baixo tem poucas janelas e já está completamente às escuras. No andar de cima, o luar vai entrando pelas várias janelas e, por vezes, permite-me poupar a bateria da headlamp. Encontro uma caixa de fósforos e uma vela vermelha na cozinha. Acendo-a na mesa e preparo o meu jantar. Pão, queijo, chouriço, uma maçã e um iogurte líquido. Após todas as caminhadas, voltas e peripécias do dia, sabe-me como um banquete.

Trouxe dois livros comigo. “Portugal: 30 itinerários a pé” – que tem um capítulo dedicado a Drave – e “Um Lugar Dentro de Nós”, de Gonçalo Cadilhe. Mas a leitura que guardei para a sobremesa é outra. Vou à mochila e regresso com um envelope na mão. Lá dentro está uma lenda – assustadora, segundo dizem – sobre esta aldeia. Decidi que seria mais emocionante esperar até estar cá para a conhecer (ler capítulos anteriores: I e II). Olho para o envelope mais uma vez. “O que raio vai sair daqui?”. Respiro fundo, sorrio, rasgo-o.

“Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. E em Drave existe algo…”.

Meto a mão na cabeça e solto um sorriso nervoso. “Isto começa bem, começa”, digo para mim, antes de retomar a leitura.

“Conta-se que os últimos habitantes na aldeia, o Sr. Joaquim e a Dª. Aninhas, já com avançada idade, receberam um dia a visita de um rapazinho de 10 anos, chamado Carlitos. Não sabiam de onde ele vinha, nem ele soube explicar. Era abandonado, aparentemente. O casal, que vivia sozinho, afeiçoou-se à criança e adotou-a.

A sua presença jovial alegou os seus dias. Relembrava-lhes os tempos distantes em que os risos de crianças se ouviam pelas ruas da aldeia. O rapaz era muito prestável, fazia questão de ajudar nas tarefas diárias.

Numa tarde de outono, foi ajudar o Sr. Joaquim a cortar lenha. Iam deitar abaixo um velho castanheiro, que lhes ia dar lenha para todo o Inverno. No entanto, quando a árvore cedeu, caiu em cima de uma das pernas do Carlitos, esmagando-lhe o joelho e o fémur. A fratura deve ter-lhe cortado uma artéria, pois sangrava abundantemente. Aflito com os gritos da criança, o Sr. Joaquim constatou que ela, provavelmente, iria morrer ali antes de chegar ajuda da aldeia mais próxima, Regoufe. Respirou fundo, soltou uma oração antes de fazer descer o machado sobre a sua perna.

Já com a criança ao colo, tentou dar os passos mais rápidos que a sua idade permitia. Não foram muitos. A meio do caminho, o rapaz morreu com a perda de sangue. O Sr. Joaquim, em grande agonia, percebeu que era melhor não levar o Carlitos de volta para casa, pois o choque seria tremendo para a sua esposa. Decidiu carregar o corpo até perto de Palhais, enterrá-lo e só depois partilhar a trágica notícia em casa. Assim foi.

Os anos passaram e o casal foi recuperando do desgosto. Quando ambos partiram e a aldeia ficou despojada de vida, os sons arrepiantes começaram. Gritos de agonia e choro, que se ouviam durante a tarde para os lados de palhais e durante a noite nas ruas desertas de Drave.

Dizem que o espírito do Carlitos ainda hoje assombra Drave, em busca de um corpo para habitar, tal como já habitara antes o de uma criança de 10 anos”.

Dobro a folha, volto a metê-la no envelope e vou ao saco térmico buscar uma lata de coca-cola. “Que bela história de embalar, Victor Melo”, digo em voz alta, enquanto abro a janela e me sento ao parapeito. Está um céu azul escuro, com imensas estrelas e uma aragem fresca. Faço uma careta ao provar a bebida, está morna. É a segunda lata em três horas, mas se vou demorar um pouco mais a adormecer, não vai ser por causa da cafeína, certamente. “Não é Carlitos?”.

Volto à mesa e passo algumas das memórias do dia para o caderno. Consulto também alguns apontamentos sobre a aldeia, em particular sobre o trabalho voluntário dos escuteiros na sua recuperação. Imagino-os na azafama das tarefas, a erguer paredes, pedra a pedra, a colocar traves mestras, a carregar as lajes de xisto para os telhados ou no alto de uma escada a pregar a madeira das janelas. Tudo isto acompanhado pela boa disposição de jovens que, juntos, decidiram abraçar essa vida de objetivos nobres. É esse trabalho que vai manter o legado patrimonial desta aldeia vivo. É esse trabalho que me permite dormir aqui esta noite.

Sou envolvido por um forte sentimento de gratidão. Resolvo passá-lo para o papel. As palavras sucedem-se. Emocionadas. Sentidas. Quando termino, rasgo a folha do caderno e dobro-a até ficar do tamanho de uma moeda. Sorrio com a ideia que acabei de ter. Resolvo esconder a mensagem algures naquela sala. Talvez a venham a descobrir no próximo acampamento. Ou talvez demorem anos, muitos anos, quem sabe décadas a descobri-la. Quem a encontrará? Será que já nasceu? O que sentirá ao ler? Fazia-lhe falta um sorriso naquele instante? Que destino lhe dará? Essas interrogações e essa intemporalidade, não sei explicar porquê, entusiasmam-me. Deixo que se misturem no ar, como fagulhas de uma lareira que estalam, saltam e se interlaçam numa aleatoriedade que nunca compreenderemos, mas cujo calor, de uma forma ou de outra, aprendemos a sentir.

Já aconchegado no saco-cama, ligo o MP3 e deixo-me embalar pela voz do Jeff Buckley.

Acordo antes do alarme tocar. Olho para a janela, ainda é de noite lá fora. Acendo a headlamp e aponto-a para mesa, à procura do telemóvel para ver as horas. Tinha ideia de o ter deixado ao lado do caderno, mas não o encontro lá. “Que raio?”. Meto a headlamp na cabeça e começo a revirar tudo, a mochila, o saco-cama. Olho em redor, com o feixe de luz a tatear a escuridão da sala, como um farol numa noite escura. Sinto um arrepio a atravessar-me as costas quando vejo o telemóvel pousado em cima da última mesa, a vários metros de mim. Hesitante, caminho na sua direção, com a luz focada nele e com tudo o resto às escuras. A temperatura da sala parece mais fria à medida que me aproximo. “Autossugestão, só pode ser autossugestão”, repito. Estendo o braço e agarro-o. Está desligado. E não liga. “É impossível, tinha mais de meia bateria quando fui dormir”. Viro-me para regressar ao meu “acampamento” e sinto todo o sangue do meu corpo a gelar quando vislumbro um vulto atrás de uma das mesas.

Esfrego os olhos com força. “Não”, afirmo em voz alta. Não me parece que volte a adormecer após o sobressalto com que acabei de acordar. Foi um milagre não cair da minha cama de bancos. Agarro no telemóvel, que está onde o tinha deixado. Ligo-o, são 04:58. “Por meia-hora também não vale a pena tentar dormir mais”. Tomo o pequeno almoço, um iogurte líquido e uma barra de cereais, e monto o tripé junto à janela para fotografar o amanhecer. Ainda está escuro, mas já há pássaros a cantar lá fora. A noite parece animá-los em Drave. Ou melhor, na Drave, desculpa Fátima (ler capítulo II). O céu só começa a clarear por volta das 06:00. Abro as janelas e o ar fresco inunda a “sala das t-shirts”. Há uma densa cortina de neblina a tapar as montanhas para lá do cruzeiro, que torna as fotografias ainda mais atmosféricas.

Arrumo tudo e saio da casa. Há ainda uma pequena réstia do orvalho da madrugada a pairar no ar, que torna mais fresca a manhã. Resolvo seguir um trilho a nordeste da aldeia, que leva a uma encosta da montanha de onde posso fotografar Drave de um ângulo diferente.

Visto daqui, é ainda mais percetível a imponência do solar da família Martins, quando comparado com as restantes casas. Vejo também umas colmeias que ainda permanecem no topo da aldeia.

Sento-me no chão e deixo-me ficar, a contemplar aquele amontoado de casas aninhadas na montanha. Parece uma pintura emoldurada em silêncio. Pouco a pouco, o sol vai subindo e clareando o vale. Permaneço por ali, imerso em contemplação, até perder a noção do tempo. “Talvez já sejam 8:30, 9:00”. Ligo o telemóvel e verifico. É inacreditável, são 7:30. A areia parece ser mais grossa na ampulheta de Drave. Escorre devagar, tal como a vida que, durante séculos, aqui perdurou.

Regresso à aldeia e desço até à sua lagoa, cuja transparência esverdeada tento captar na máquina fotográfica. “É irreproduzível”, penso, cativado pelo som fresco de uma pequena cascata que, juntamente com o sol, enche a lagoa de várias tonalidades de verde. Há uma fogueira apagada lá ao lado, testemunho de um outro serão. “Também terão decidido ter a aldeia só para eles?”, pergunto-me, com um sorriso.

Volto às ruas de xisto, exploro mais ruínas, espreito para dentro de velhos espigueiros, sento-me numa mesa de pedras e lajes empilhadas e faço de conta que escrevo enquanto a máquina conta até dez no tripé. Ando por lá um pouco à toa, como quem procura desculpas para não partir.

A determinada altura, dou por mim perante uma bifurcação que me é familiar. É daqui que parte o caminho que leva às misteriosas ruínas que ficam além do Vale de Palhais. A tentação é grande. Vejo as horas, são quase 10. “Ainda é cedo”. Metade de mim quer percorrê-lo. Partir em busca desse território proibido, dessa visita que tanto me desaconselharam, 24 horas antes. Apetece-me dar o primeiro passo. Só preciso de dar o primeiro passo. Mas não dou. A outra metade está cansada, ainda tem duas horas de caminhada pela frente. Quer ir para casa.

Decido que é melhor abandonar Drave com um pretexto para regressar. Com um motivo para inspirar novas linhas. É suficiente para deixar ambas as metades a sorrir. Meto a mochila às costas e arranco. Quando passo pelo cruzeiro, paro e olho para trás e deixo escapar um sorriso do tamanho do mundo, quando digo: “Um dia voltarei à Drave”.

Nota: No nosso Facebook foi publicado um álbum com imensas fotografias inéditas (77) que não integraram os três capítulos desta aventura.

© 2020, Victor Melo. All rights reserved.

Victor Melo,

Ontém, casualmente, num outro blog, deparei-me com o resumo do início desta crónica, e vim aqui ler os dois primeiros capítulos e, espectante, esperei por hoje para ler o terceiro e último.

Este comentário é para lhe expressar a minha admiração pelo conteúdo (texto e fotos).

Magnífico, muito bem escrito e duma riqueza antropólogica enorme.

Parabéns, pois.

Um abraço

Luiz Castanheira

Muito obrigado pelas suas palavras e pela generosidade do seu testemunho, Luiz. Um abraço

Obrigada pelo seu testemunho sobre Drave